最新活动

毛泽东诞辰130周年 | 今日之中国,如您所愿!缅怀!

作者:北京·中藝堂官网·让古老的艺术走进您的生活! 时间:2023-12-26

今天,2023年12月26日

我们迎来伟人毛泽东130周年诞辰

天安门城楼上的庄严宣告犹在耳边

强国建设、民族复兴的新征程展现在眼前

今日之中国,如您所愿!缅怀!

1893年12月26日

一位伟人生于湖南湘潭

他脚踏草鞋,身穿粗布衣

从风雨中走来,如同一道光芒

照亮了前方的道路

他深入人民之中,目睹了众生的苦难

将这一切深深刻在心里

他挺身而出,打破了一潭死水般的黑暗

为人民带来了希望的曙光

从此,人民看到了光明

他来自人民,他走向人民!

而他说:人民万岁!

他的一生都在为中国人民的福祉

和中华民族的强盛而努力

他不仅是人民的领袖

更是人民的挚友和亲人

今天让我们一起翻开历史的回忆录

既怀念他波澜壮阔的一生

亦铭记他留下的宝贵精神财富

01

立志出乡关的铮铮誓言

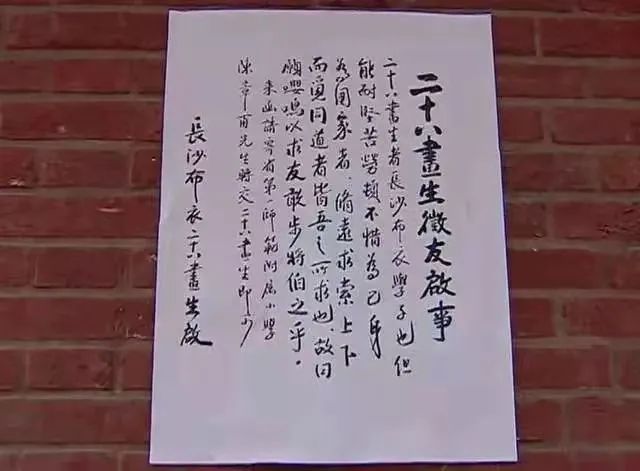

1915年秋,一份《征友启事》出现在长沙各校,一位名为“二十八画生”的青年诚心求友,便用土纸油印了一份启事,只见文章流利、字体刚劲,其中写道:

“二十八画生者,长沙布衣学子也。但有能耐艰苦劳顿、不惜己身而为国家者,修远求索,上下而欲觅同道者,皆吾之所求也。故曰:原嘤鸣以求友,敢步将伯之呼。”

启事中指出,要结交“坚强刚毅随时准备为国捐躯”的青年,并借《诗经》“嘤鸣求友”与“将伯之助”的典故,表示自己求友心切。

落款署名为“二十八画生”,此人便是毛泽东,之所以这样取笔名,是因为“毛泽东”三字繁体笔画数刚好为二十八画。

这份《征友启事》,彰显了青年毛泽东的不拘一格、胸怀大志。那么,他的求学时代又是怎样的呢?

| “孩儿立志出乡关,学不成名誓不还”

1893年12月26日,毛泽东出生于湖南湘潭韶山冲的一个农民家庭。和中国许多家庭重视教育一样,自毛泽东9岁开始,他的父亲便送他去私塾读书。可他父亲最大的期望,还是要毛泽东安心务农、精于持家,因此,到了十四五岁的时候,毛泽东便开始白天在田里帮助父亲干活,晚上替父亲记账。

就在这时,一本书又燃起了他对读书的渴望,这本书就是《盛世危言》。该书主张设议院,办商务,讲农学,兴学校……还说到中国之所以弱,正是因为缺少西洋的铁路、电话、电报、汽船等,据毛泽东回忆:“《盛世危言》激起我想要恢复学业的愿望。”

在这一时期,对毛泽东影响很深的还有另一件事。1910年4月,湖南粮荒,长沙饥民暴动惨遭镇压,许多人被捕杀。

当时,毛泽东和同学们对这件事议论多日,据毛泽东后来回忆说,这件事“影响了我的一生”,“对于他们受到冤屈我深感不平”。“这些事情接连发生,在我已有反抗意识的年轻心灵上,留下了磨灭不掉的印象。在这个时期,我也开始有了一定的政治觉悟,特别是在读了一本关于瓜分中国的小册子以后。我现在还记得这本小册子的开头一句:‘呜呼,中国其将亡矣!’这本书谈到了日本占领朝鲜、台湾的经过,谈到了越南、缅甸等地的宗主权的丧失。我读了以后,对国家的前途感到沮丧,开始意识到,国家兴亡,匹夫有责。”从对国家危亡的忧虑,再到意识到“国家兴亡,匹夫有责”。毛泽东更加渴望走出小小的韶山冲,去了解外面更加广袤的世界。

1919年,毛泽东(右一)同父亲毛顺生(左二)、伯父(左三)、弟弟毛泽覃(左一)在长沙合影

17岁的他,在临行前给父亲写了一张便条,借一首他改写的诗表达自己的远大志向:孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

| “我天天在图书馆读到关门才出来”

不久,毛泽东便以第一名的成绩考入湖南全省公立高等中学堂,但因学校开设的课程不能满足毛泽东的求知欲,仅六个月,他就退学,转向湖南省图书馆自修,他后来回忆道:“每天早晨图书馆一开门我就进去,中午只停下来买两块米糕吃,这就是我每天的午饭,我天天在图书馆读到关门才出来。”

就这样,毛泽东把自己关在图书馆闭门读书整整半年的时间。这半年,是毛泽东大开眼界的日子,从此他养成了终生以书为伴的习惯,也养成了博览群书的爱好:“我这样度过的半年时间,我认为对我极有价值。”

| 沙地当床、石头当枕,身体力行读“无字之书”

1913年下半年,毛泽东考入湖南第一师范。除了刻苦钻研“有字之书”,他还身体力行读“无字之书”,他在给友人的信中写道:“吾人如果要在现今的世界稍为尽一点力,当然脱不开‘中国’这个地盘,关于这个地盘内的情形,似不可不加以实地的调查及研究。”能够看得出来,当时的毛泽东认为要改造中国必须要先了解中国,这就不可不读“无字之书”。

1918年3月,湖南省立第一师范学校第八班合影。四排右二为毛泽东

于是,在读书期间,他经常利用节假日,采用“游学”的方式到群众中去学习。1917年暑期,他同萧子升一道徒步游历了长沙、宁乡、安化、益阳、沅江5县,历时一个月行程900余里。他们有意识地不带分文像“游学先生”一样,每到一地,靠为人写字作对联,解食宿之难。

一天,在从安化司徒铺到梅城的途中,已近黄昏,看不见尽头的河堤上荒无人烟,毛泽东执意露宿沙滩,并风趣地说:“沙地当床、石头当枕,这便是衣架。”毛泽东随即顺手将包袱、衣服挂在树枝上,安然入睡。

在一师期间,毛泽东当过好几次这样的“游学先生”,这使他更加了解民意,学到了许多书本上学不到的知识,为他以后领导中国革命,打下了坚实的基础。

02

“我们不说,谁说?

我们不干,谁干?”

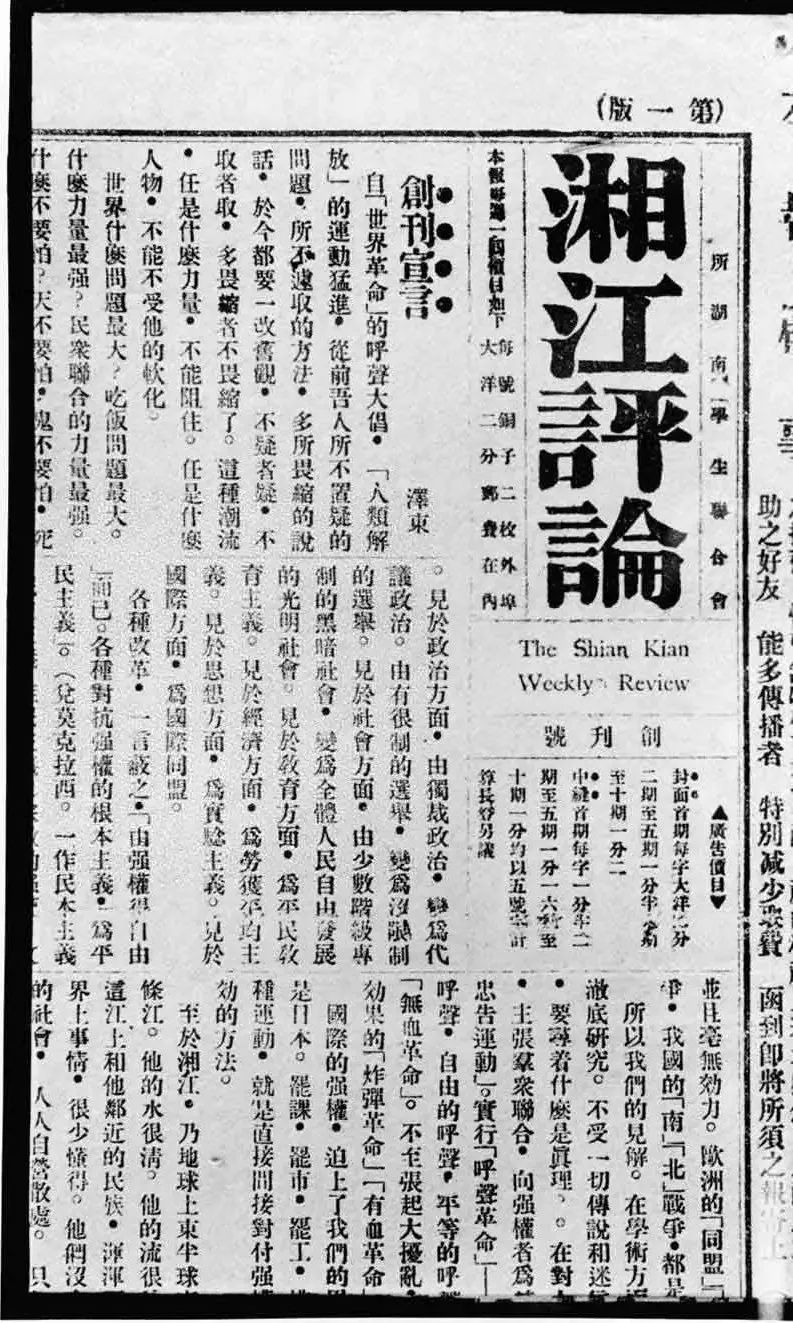

五四运动爆发,敏锐觉察到时代浪潮变化的毛泽东于1919年7月14日“以宣传最新思潮为宗旨”,创办了《湘江评论》。

主编和主要撰稿人即为毛泽东本人,他先后撰写了创刊宣言及长短文20余篇,对帝国主义和封建势力,进行揭露和抨击。在《创刊宣言》中,毛泽东以犀利的笔锋,提出了尖锐的问题:“世界什么问题最大?吃饭问题最大。什么力量最强?民众联合的力量最强。什么不要怕?天不要怕,鬼不要怕,死人不要怕,官僚不要怕,军阀不要怕,资本家不要怕。”

1919年7月《湘江评论》创刊号第一版版面一角

1919年7月《湘江评论》创刊号第一版版面一角

《湘江评论》从第二期起,接连三期刊登了毛泽东的《民众的大联合》。他在文中写道:“天下者我们的天下,国家者我们的国家,社会者我们的社会。我们不说,谁说?我们不干,谁干?”气势恢宏、发人深省。

这篇雄文在当时的进步思想界产生了很大影响。然而,《湘江评论》却只办了四期,1919年8月中旬,《湘江评论》第5期刚刚印出,便遭到湖南军阀张敬尧的查禁。

12月6日,湖南省学联公开发表驱张宣言,长沙中等以上学校学生决定一致罢课,一场声势浩大的“驱张运动”,就这样正式开始了。这是毛泽东独当一面发动的第一次有广泛社会影响的政治运动。

03

有一种信心叫作

“星星之火,可以燎原”

毛泽东所在的时代是怎样一个时代?

“幢幢华裔,将即为奴;寂寂江山,日变其色”。不堪回首,拥有5000多年文明史的中华民族,到鸦片战争之后一步步陷入任人宰割、民不聊生的境地。

毛泽东生活在山河破碎,生灵涂炭,无数同胞被侵略者屠戮,无数个家庭分崩离析的动荡时代。中华民族到了最危险的时候,无数仁人志士寻求救国图存之道,渴求刺破黑暗的真理之光。

“落后就要挨打”“枪杆子里面出政权”,毛泽东在与错误思想路线的一次次斗争中,带领革命队伍从一次次危急关头走了出来。

大革命失败后,革命武装在不断围剿中,屡屡失利。秋收起义部队会攻长沙失败,南昌起义部队南下广东失败,广州起义部队坚守羊城失败……在接二连三的打击下,革命的火种仿佛狂风中的烛光,随时都可能被扑灭,使得党内和革命武装内部始终笼罩着一种悲观的情绪。

为了解答革命队伍中的疑惑,毛泽东做了大量的工作。在井冈山革命根据地建设和发展时期,毛泽东就在《井冈山的斗争》和《中国的红色政权为什么能够存在?》中指明了中国革命的性质、任务以及中国革命政权的实质,总结了井冈山根据地及其他地区建立小块红色政权的经验和教训,着重分析了中国红色政权能够发生、存在的原因和条件,回答了“红旗到底打得多久”的问题。毛泽东在井冈山首次提出并阐明了“工农武装割据”的重要思想,得出中国红色政权能够继续存在和发展的结论。

他对革命前途的乐观和信心,感染了当时远在莫斯科的刘伯承。1929年春天的一天,正在莫斯科伏龙芝军事学院学习的刘伯承看到了两本从国内传来的油印小册子,上面刊载了毛泽东1928年10月为湘赣边区党的第二次代表大会所写的决议和毛泽东11月写给中共中央的报告。刘伯承看完后激动不已。他拿着这两本小册子,兴冲冲地来找左权和屈武。他一边念着文章,一边深有感慨地说:我真想现在就回国,上井冈山和毛泽东、朱德一起去战斗!在半殖民地半封建的中国,红色政权居然能在白色恐怖的隙缝中生存下来,这确实是伟大的创造,是东方的奇迹,是中国革命的希望之光,这也是井冈山精神放射出来的光芒!

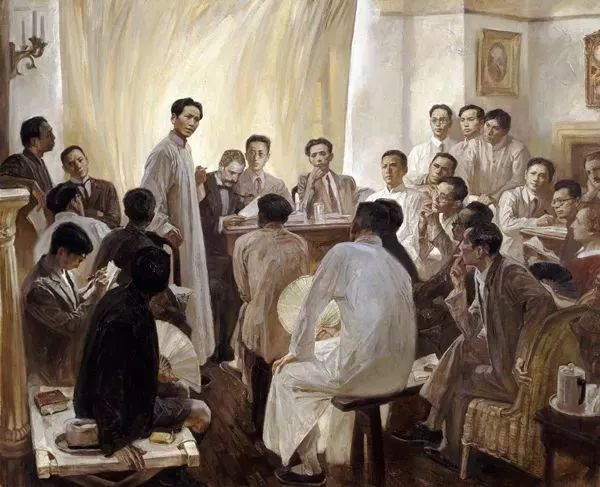

1927年8月7日,“八七会议”上毛泽东提出了“枪杆子里出政权”的著名论断

而在古田会议后,毛泽东利用难得的短暂战斗间隙,在古田赖坊一家店铺的阁楼上,秉烛夜书,写下了那封六七千字的长信——《星星之火,可以燎原》,以磅礴的激情和火热的话语重新点燃了革命的信心。

1935年1月15日至17日,遵义会议事实上确立了毛泽东在党中央和红军的领导地位,开始确立了以毛泽东同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位

04

有一种豪迈叫做

“红军不怕远征难,万水千山只等闲”

历史硝烟虽已远去,但每当我们回望长征时,总能被无数的故事敲击心灵,荡涤灵魂。而书写这段传奇的人,正是毛泽东。

《红军过草地》

这是一篇家喻户晓的壮丽史诗。1934年10月,第五次反“围剿”失败后,中央红军主力为摆脱国民党军队的包围追击被迫实施战略性转移,退出中央革命根据地,进行长征。

这又是一段不为人知的动人细节。1935年9月29日,陕甘支队从榜罗出发,于当天到达通渭县城,这是红军爬雪山穿草地三个月以来占领的第一座县城。

毛泽东向杨得志、肖华询问部队的情况后,又不顾鞍马劳顿,赶到不远的文庙街小学。在那里,他首次充满激情地公开朗诵了他自越岷山后酝酿于心的诗篇——《七律·长征》,要知道当时长征还没有结束,但已经度过了最艰难的时刻。

这是一种革命的乐观主义精神,彰显的是对中国革命前途的忠诚信仰和必胜信念。

为人民谋幸福

为民族谋复兴

是他一生的追求

他一直活在中国人民的心中!

今天,我们再次缅怀毛泽东

他的名字、他的思想、他的风范

将永远鼓舞我们继续前行!

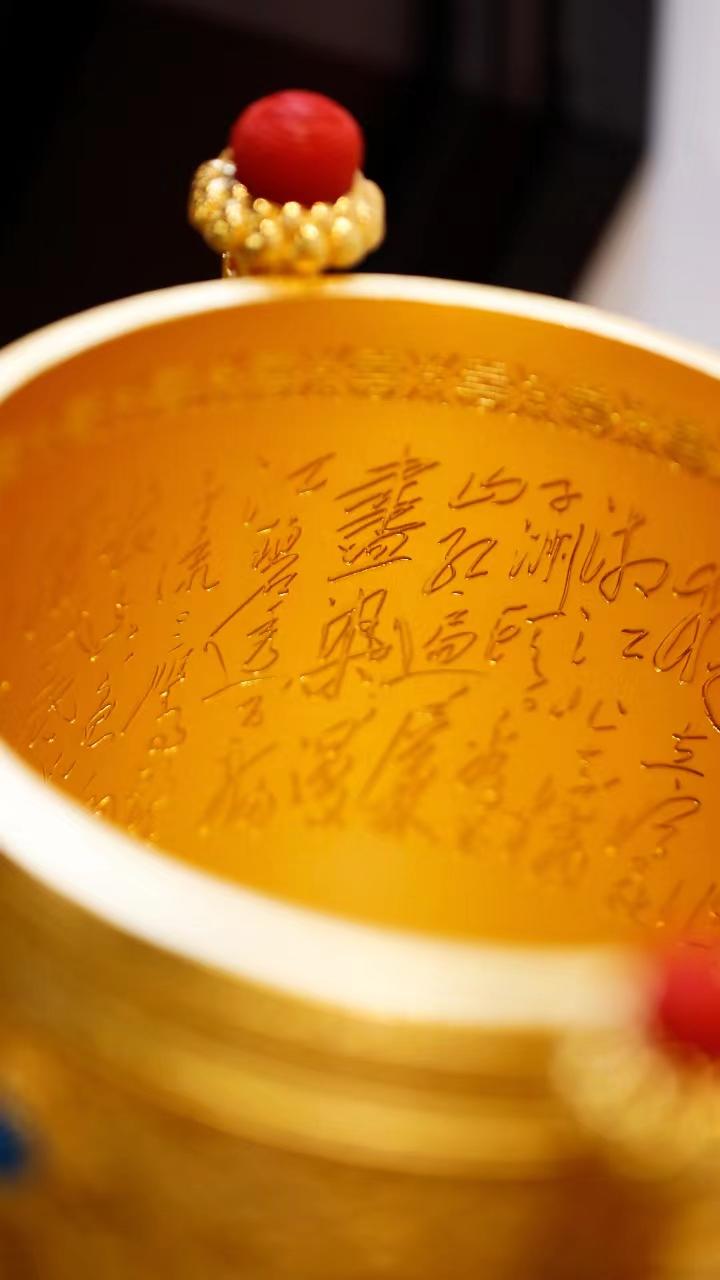

为纪念毛主席诞辰130周年,全球限量仅发行99尊的《万世繁荣·福尊》,一件承载伟大时代,纪念伟大领袖情怀,将民族特点、文化交融与时代风尚凝聚一身,展现人们对未来无限美好向往的艺术精品!

透过岁月的尘封,我们看到一幅幅毛主席为获得民族独立、人民解放而不懈奋斗的壮烈史诗级画卷。

在那段风雨摇坠的年代,把拯救中国的使命担在肩上,踏上了实现民族独立之路,领导中国人民彻底改变自己命运和国家面貌。

时至今日毛主席诞辰130周年,我们都不曾忘记那一句响彻世界的呐喊“中华人民共和国中央人民政府今天成立啦”,唤醒了在屈辱里沉睡100多年的华夏古国,在第一面五星红旗缓缓升起的那一刻中国四万万人民高呼:毛主席万岁!毛主席高喊:人民万岁!!!

《万世繁荣》福尊三足两耳,形如宝鼎。鼎为国之重器,自古逢大事必铸鼎铭记。以鼎形尊纪念伟人华诞,缅怀伟人功勋,祝福祖国繁荣昌盛。鼎为国器,铭记功业;尊为礼器,礼敬至尊。

福尊两耳分别为“万寿”“无疆”赞词,寓意祖国山河永固。字间饰以缠枝纹,顶部饰莲花,内嵌玉珠。两颗玉珠,如月之升,如日之恒,如华夏之光,普照神州。

内壁刻有伟人诗词《沁园春·长沙》,展现了伟人“指点江山”的豪迈气概。

这是一件具有深远历史意义,寄托着对伟大领袖的敬仰之情的艺术品。它巧妙地融合了民族特色、多元文化与时代潮流,充分展现了人们对美好未来的无限憧憬。这件艺术精品,无疑将成为时代的见证!